MAROILLES

La ducasse de mai en l’an de grâce 1776

Les adversaires de Voltaire n’ont pas eu bien souvent la possibilité même de laisser leur nom à la postérité. C’est le cas de François Xavier de Feller, abbé d’origine belge. Ce grand voyageur devant l’Eternel est passé par Maroilles en 1776, mais aucune trace de son passage n’est consignée dans les archives des moines de l’abbaye bénédictine. Peut-être que le fait de posséder dans leur bibliothèque les ouvrages de l’auteur de Candide et de Zadig ait empêché toute note ?!

De Feller, un abbé globe-trotter

De souche luxembourgeoise, François-Xavier de Feller est né à Bruxelles en 1735. Prêtre jésuite, il enseigne les humanités puis la théologie à Liège, à Luxembourg, à Tyrnau en Hongrie, revient se fixer à Liège après la suppression de son ordre. Il y rédige de 1774 à 1794 un « Journal historique et littéraire ».

Son œuvre ne se limite pas à son journal. Il a publié en 1781 un dictionnaire historique marqué de son hostilité aux Jansénistes et aux philosophes. Auparavant, il avait publié des « Discours sur la religion et la morale » en 1778, un « Examen de l’histoire naturelle de Buffon » où il attaque les théories du naturaliste, et des « Observations sur le système de Newton » dans lesquelles il nie le mouvement de la terre. Si ses idées sont conservatrices, sa curiosité du monde est elle d’avant-garde. Tous les ans, il fait un voyage en Europe, Italie, Flandres, etc. L’abbé globe-trotter décèdera en 1802 à Ratisbonne.

En 1822 paraît à Liège un ouvrage posthume de l’abbé de Feller intitulé : « Itinéraire, ou Voyage de Mr l’abbé de Feller en diverses parties de l’Europe ; en Hongrie, en Transylvanie, en Esclavonie, en Bohême, en Pologne, en France, … ». Il résume l’essentiel de ses voyages dont le motif est noté dès l’introduction : « C’est vous, mon cher Moi, qui m’avez fait sentir la nécessité de voyager pour apprendre à connoître les hommes, comparer les mœurs des différents pays, analyser leurs coutumes… ». L’homme a son franc-parler : « De toutes les villes que j’ai vues, Mézières est la plus laide, Charleville la plus régulière, Nancy le plus belle… ». Rien ne peut plus l’étonner, il a tout vu, une autruche qui avale le fer dans la ménagerie de Schönbrunn, à Tirnaw un escargot métallisé, en Hongrie des vaches grises qui étaient rousses en naissant, etc.

|

|

|

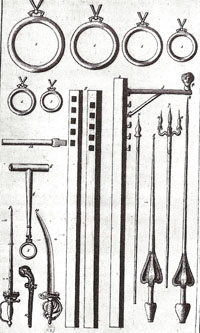

| Cavalier à la bague (18e siècle) | Instruments nécessaires au jeu |

A Maroilles, le jeu de la bague surprend l’abbé de Feller.

Dans le tome second du livre, 6e suite, est narré son Voyage à Paris en 1776. Il quitte Liège le 9 mai après un hiver rigoureux, comparable à ceux de 1709 et 1740. Le 11, par des « chemins impraticables », il atteint Avesnes où il visite la Collégiale, le couvent des Récollets. Le lendemain, il est à Maroilles.

Je cite sa description : « Maroilles ou Marolles, bourg et abbaye de bénédictins, célèbre par ses fromages qu’on nomme fromages de Marolles ou Dauphins. J’entre un moment dans l’église du monastère : elle est simple, petite, propre. C’est la dédicace ». La « dédicace » n’est autre que la dédicace du saint patron, saint Humbert, et qui est le jour de la ducasse d’où ce mot tire son origine. « On se divertit à merveille, et on joue de toutes les manières. Au milieu de la Place, quatre chevaux de bois tournent sur un pivot, et les cavaliers concourent pour le prix, qui sans doute est réservé à celui qui perd la tête le dernier. C’est le jeu de la bague, qui est pour moi une nouveauté. Il s’agit pour le cavalier de passer un fleuret à travers une bague suspendue à une hauteur convenable sur son passage » (en fait un anneau accroché à une potence).

Grâce à l’abbé de Feller, nous savons comment nos ancêtres s’amusaient le jour de la ducasse de mai au XVIIIe siècle ! Chevaux de bois qui tournent encore aujourd’hui, vrais chevaux pour toutes sortes de jeux dont « la bague » qui étonne le grand voyageur. Est-ce une exclusivité de Maroilles au XVIIIe siècle alors que ce divertissement est connu des Romains, et pratiqué dès le Moyen Age tant par les chevaliers que les roturiers ? On peut en douter. « On y faisait 3 courses pour la bague, et un quatrième pour les dames », explique Brantôme au XVIe siècle. A la mi-carême 1656, Louis XIV court la bague dans le Palais Cardinal. Les expressions « courir la bague » ou « emporter la bague » sont populaires. Bernardin de Saint Pierre cite la bague comme jeu préféré des Maures d’Afrique. Il est vrai qu’en France le jeu tombe lentement en désuétude à partir de la fin du XVIIe siècle. Maroilles, une survivance pour ce jeu qui unit sport et fête ?

Le jeu de la bague restera pratiqué sur la place Verte tout au long du XIXe siècle. En 1884, pour la ducasse de septembre, la commune organise courses et carrousel sous la houlette du commissaire Léon Jean : steeple-chase, obstacles et bague à 4 tours. Droit d’entrée 5 francs. En 1898, la société hippique de Landrecies donne sa fête sur la place Verte maroillaise, sur une piste de 135 m de circonférence, bordée de tribunes et close par des toiles. M. Lucien Paillard est à la cloche. M. Berlaimont de Landrecies l’emportera sur ses 25 concurrents. Dernière apparition de la bague en 1900 lors du carrousel d’Avesnes : le maroillais Ulysse Largillière obtient le 3e prix. A cette époque, le public lui préférera les sauts d’obstacles plus spectaculaires.

Janvier 2009 - Hervé Gournay de la Société Historique de Maroilles